El bueno de Ramón desveló un día: "Nació de un cerezo". Buena madera para trabajar su inspiración, ahora hace sesenta años. En una calle tan popular como la de Baños, en los Barrios Bajos, en el taller de Pepe el Pollero, Ramón Abrantes talló la Virgen de la Amargura, una Madre que echaba de menos la noche del Lunes Santo, hecha de cruces, recuerdos y despedidas. Una Madre que debía tener el primer sitio en el corazón del hombre cuando se trata de olvidar o atenuar recuerdos dolorosos de la vida, tan funestos en sus raíces como aquellos, aventados por el odio y la venganza a diestra y siniestra. Una Madre que fuera bálsamo para tantas heridas aún abiertas y puntal sobre el que sostener una nueva existencia abierta a la esperanza y al perdón. Pues en eso andamos todavía. Sin duda acertó Ramón al tallarla ya que supo entender el gesto que, ante tanta injusticia y tanto rencor, haría una madre cualquiera de aquí abajo: levantar juntas la mano y la mirada hacia el cielo en un gesto de demanda, amparo, comprensión y, lo que es peor, de impotencia. Es la Madre de la Amargura que, en definición puramente lingüística, significa aflicción, disgusto, gusto amargo. Decidme si Ramón acertó o no a definir con su gubia, con tanta precisión, a esa Madre del infinito disgusto que la lleva tras la cruz y la muerte del Hijo. Decidme si Ramón no supo interpretar con fidelidad el gesto afligido de tantas otras madres, cientos de miles, millones, vencidas cada día por el desánimo y la pena ante el horror de una catástrofe natural o provocada, una guerra, que les ha quitado sus hijos. Decidme si Ramón, sí, el vecino de la calle Baños, Doncellas o al final en la calle Sacramento, no acertó al esculpir y dar vida a esa Madre, una más, cuando mira así, con esos ojos prendidos en la altura sin encontrar respuesta. Y con esa mano que implora, suplica el final de los odios, las intolerancias, los fanatismos.

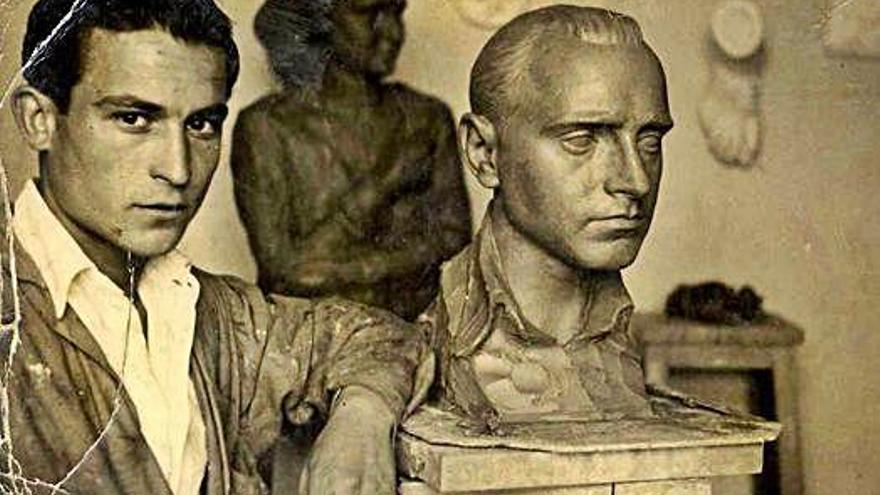

En 1959 se estrenaba la imagen, bendecida en el templo de María Auxiliadora de donde salió excepcionalmente aquel año la procesión de la noche del Lunes Santo. Ramón sumaba su escultura a la de los maestros Quintín de Torre y Pérez Comendador. Casi nada. Para Ramón todo un honor. Así fue como un bilbaíno, un extremeño y un zamorano unieron sus trabajos para componer ese retablo de hermosuras que se extiende esta tarde desde el barrio de San Lázaro por la ciudad y va implorando una oración hecha con olvido, paz y futuro. Siempre la mirada adelante o arriba. Puesta en la Madre como en ese diálogo de caricias de madera de la Despedida. O hacia arriba como ese Jesús derrumbado que, sosteniendo la cruz, mira hacia el cielo colmado de noche que se cerró para su cáliz. O en la mirada de esta Madre de Ramón clavada en ese mismo cielo del que no descenderá ningún consuelo.

Fue la única aportación escultórica de Ramón a la Semana Santa de su tierra. La engendró mirando a su amor, Piedad, su compañera. La mujer que alentó su vida e iluminó su vocación. A él le agradaba hasta el apodo con que la conocían y conocen sus hermanos y muchos otros zamoranos: "La pescadera". Sabía que como en tantas ocasiones, la sabiduría popular mas cotidiana y sencilla bautiza figuras, rincones, paisajes con otros nombres distintos, más cercanos al propio pueblo que los añade. Una mujer de San Lázaro, de las muchas que veían la procesión, contaba un día Ramón, al ver a la Amargura en la calle exclamó: "¡Qué maja pero que triste!". Y así es. La gente más sencilla sabe entender y explicar mucho mejor su sentimiento cuando la ve pasar en esta noche. Maja pero triste. La Amargura, la Pescadera.

Ramón se fue en silencio un día de agosto, ya hace algunos años. Con la sencillez y bonhomía con las que vivió siempre. Sin levantar la voz. Con la certeza de que vivía feliz y tranquilo en su mundo en el que creaba y hacía lo que quería. Cada mañana sacaba "la manga riega" alrededor de su casa estudio de la calle Sacramento para limpiar los orines de quienes usaban (bueno, y usan), esa calle para sus desahogos. Allí surgía el "buenos días" que nos cruzábamos y si se terciaba y era menester, una conversación sobre algún tema de actualidad. Y sí no, él seguía con su limpieza y nosotros al desayuno en la churrería cercana. Así algunos años. Luego, tras su partida, el tiempo ha cercado aquella tapia enrejada entrañable por la que escalaban las flores. Y cuando paso algún día por ella, miro con nostalgia esos ventanales desde los que hoy nos mira la soledad.

Lo que nos duele es que ahora el olvido cerque su nombre, como el de tantos otros y su obra quede arrinconada, limitada a las librerías de amigos, a esta Madre de la Amargura y algún detalle más y poco a poco se difumine en el paisaje urbano de la ciudad. Y como Ramón Abrantes, otros, vivos o ya muertos, a los que Zamora, nosotros todos, le debemos hoy algo más que, por ejemplo, esta simple hoja del periódico. ¡Paguemos esa deuda, por Dios!