A veces, uno se da de bruces con acontecimientos sorprendentes. Con comportamientos que sucedieron de forma natural en su momento y ahora, muchos años después de que ocurrieran, provocan cierta inquietud por su brutalidad inesperada.

Córdoba. Mediados del siglo IX. A punto de consolidarse el estado omeya andalusí, el bienestar se ha generalizado entre los súbditos de Abderrahmán II y artistas y hombres de ciencia deambulan de continuo por los fastuosos salones de palacio. Mientras, la presión musulmana sobre los hispanos sigue aumentando desde que dejaran de ser imprescindibles en las estructuras del estado muslímico. Los excesivos tributos a los que estaban sometidos, la prohibición de entierros o procesiones, la de construir iglesias, la de tañer campanas, incluso, eran evidencia del acoso califal. La práctica del cristianismo rayaba, entonces, en la clandestinidad, y lo que es peor, existía el temor de que las cosas podían empeorar bajo cualquier pretexto.

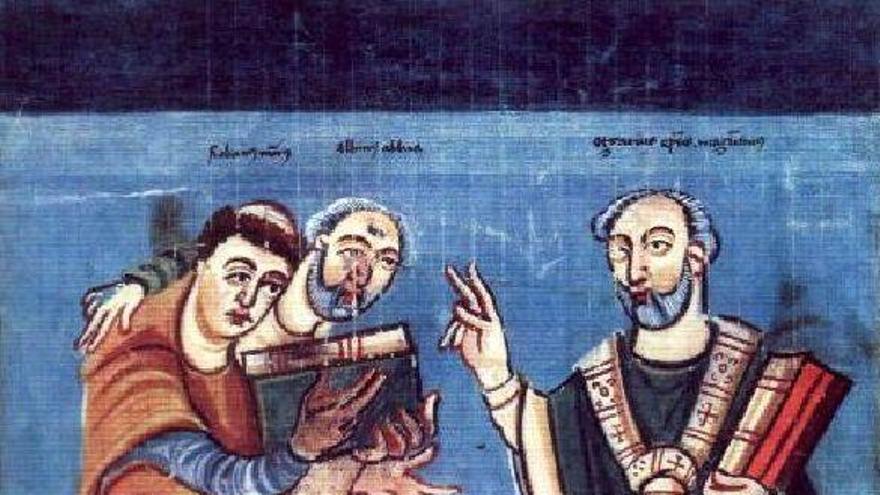

Por otra parte, la huida hacia el norte de obispos y abades había dejado a la comunidad mozárabe sin pastores y en esa situación era presa fácil de herejías. Al arrianismo y priscilianismo se unen ahora infinidad de movimientos heréticos. Surge, entonces, la necesidad de convocar un concilio nacional. Lo presiden tres obispos y en él se decide que los musulmanes son los causantes de todos los contenidos heréticos. Mahoma y sus seguidores serían, a partir de entonces, los únicos culpables de cualquier mal que pudiera aquejar a las comunidades cristianas.

Así estaban las cosas, cuando el abad Esperaindeo y sus discípulos Eulogio y Álvaro incitan a sus correligionarios al martirio voluntario. Una decisión sorprendente y difícil de comprender. Se trataba de renunciar al entendimiento con la cultura islámica y pensaron en la ofrenda de vidas como el triunfo definitivo sobre el maligno. Es como si hubieran llegado al convencimiento de que la inmolación era el único modo de ganar la batalla. Comenzaba, así, uno de los períodos más desconcertantes del mozarabismo.

Los pronunciamientos se desencadenan el 18 de abril del año 850 con el degüello en Córdoba del joven Perfecto después de haber hecho profesión de fe ante las autoridades musulmanas a las puertas del Alcázar. Fue el primero de una oleada de sacrificios que se prolongarían durante casi una década. Animados con su ejemplo, las proclamaciones públicas de los cristianos no se hacen esperar y surgen espontáneas en calles y plazas. Los califas asisten, incrédulos, al insólito espectáculo y superado el estupor inicial reprimen con dureza los excesos.

Tras estos acontecimientos, algunos mozárabes se someten definitivamente a los gobernantes, otros, los más resueltos, deciden combatir y se retiran a la serranía malagueña. Hay un tercer grupo que opta por el exilio. Está formado, en su mayoría, por monjes que migran hacia el norte peninsular y van dejando su impronta cultural allá por donde pasan. Mención especial merecen los templos que construyeron, parecen embrujados. Se trata de diminutos habitáculos con los que uno se puede topar a la vuelta de cualquier recodo y en los que, a poco se preste atención a las piedras viejas que los levantan, aún es posible recuperar historias olvidadas y percibir la angustia de quienes los frecuentaron. Los templos mozárabes expresan la cultura de resistencia en la que nacen y son manifestaciones de un arte, con frecuencia controvertido, que surgió lo largo de esa «tierra de nadie» que los reyes cristianos, en su camino hacia el sur, habían esquilmado hasta el punto de dejarla convertida en poco más que guarida de lobos y refugio de alimañas. Se la conocía como Frontera Media y separaba Al-Ándalus de los reinos astures.