En ocasiones, un acontecimiento singular imprime en la memoria las circunstancias en las que se produjo, más que el recuerdo del hecho en sí mismo. Es como si al escalar una montaña y conseguir hacer cumbre, el paso del tiempo solo nos dejase la visión de aquella roca que estuvo a punto de desprenderse mientras nos aferrábamos a ella para subir. Para siempre será esa piedra inestable, una más entre muchas, la mejor referencia de nuestra experiencia. Y eso es porque la emoción, cuando es intensa, precisa de una imagen que ponga orden en aquella súbita inestabilidad perturbadora.

La mente, como la mano en la roca, busca un apoyo que explique esa ruptura con la normalidad.

Y eso es lo que le pasó a Tebita un día con el río.

Esteban Sánchez Mirlo, contestaba "¡presente!" cuando el maestro pasaba lista, si bien dejaba traslucir cierto agobio al tener que responder a un nombre ajeno. Porque él era Tebita. El propio maestro, lo llamaba así a pesar de recitar su verdadero nombre cada mañana. Además, su fisonomía era acorde con el diminutivo, pues tenía una constitución física más cercana a la de un pájaro que a la de persona: pecho de gorrión en cuerpo enjuto, un andar como si le escociera el suelo, más propio de gallineta que de persona, espalda levemente encorvada y, sobre todo, una cabecica pequeña bajo un flequillo enhiesto de abubilla paralelo a una afilada nariz, pico divisorio de dos ojillos inquietos, mirillas que seguían a la cabeza en un ir y venir de atrás adelante, como si de un palomo se tratara. Nació homínido a falta de plumas, teniendo de ave todo lo demás.

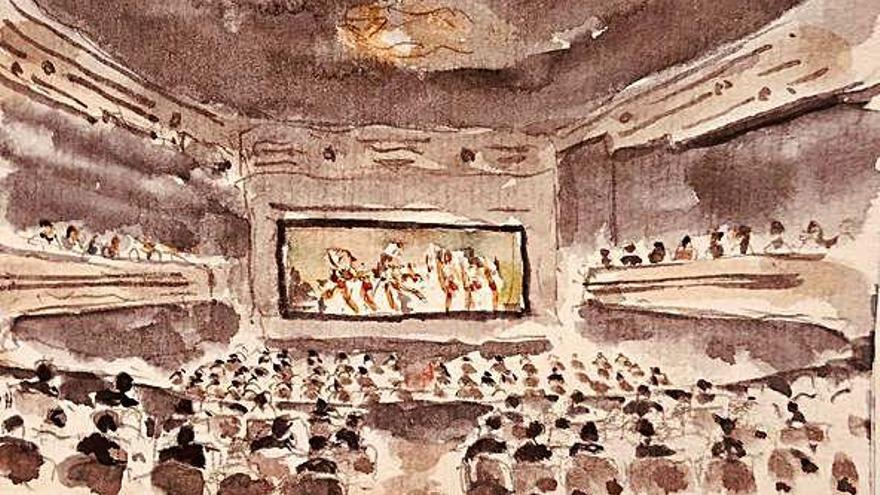

Y fue en la escuela donde dio a luz su obsesiva personalidad, incluso es posible que hubieran sido sus propios compañeros los inocentes instigadores de ella. Justo antes del recreo, el maestro, ayudado por dos de los alumnos mayores prendía cada día una fogata para calentar el agua de una enorme cazuela. Cuando entraba en ebullición, volcaba varias medidas de leche en polvo que extraía de un saco. Cuando la mezcla volvía a hervir, los niños eran llamados a sus diferentes clases y se colocaban en dos filas con sus vasos preparados para recibir la pócima que pretendía ser un desayuno (ayuda americana para los niños españoles en los años 50). Con sus vasitos, casi todos con colacao, recogían el cazo de leche grumosa y desaparecían por las esquinas del patio. Tebita solía ir tras los mayores hacia un callejón que había detrás de la escuela en el que meaban contra la pared, quizá con la instintiva intención de horadar aquellos muros. Y en parte lo habían conseguido, pues en aquel lugar maloliente el zócalo había desaparecido y los muchachos apuntaban con aprovechamiento a los ladrillos. Aquel estrecho pasadizo de impunidad daba pie entre ellos a intimidades recurrentes, donde los mayores llevaban la voz cantante de la ignorancia, pues el conocimiento de las utilidades de aquella pequeña pieza de su anatomía era una recopilación de chismes que habían oído por ahí, un poco fantaseados para dar cierta consistencia a sus asertos. Lo que estaba claro era que "aquello" no solo servía para expulsar el pis, sino que debía tener otras aplicaciones. Y así día tras día, Tebita se entusiasmaba con aquel tema y buscaba afanosamente información para llegar a algo concreto que hasta la fecha se le escapaba. Hubo de crecer un poco más, años después de salir de la escuela, para darse cuenta de que en el cine, donde iba a ver películas de sesión continua en la zona de paraíso, aparecían de vez en cuando mujeres con poca ropa lo cual le provocaba un grato hormigueo por el cuerpo. La película "El sobre verde", que era lo más sicalíptico que se proyectaba entonces, la vio un montón de veces, se sabía de memoria las canciones y también cómo iban vestidas las actrices. Eso y su otra afición, el fútbol, colmaban su vida solitaria. Se hizo con un llavero con la insignia del Real Madrid y toda su vida lo llevó prendido en una hebilla del pantalón de un traje barato que normalmente vestía, las más de las veces con corbata bajo un jersey de pico. Nadie sabía de dónde sacaba esa ropa, algunos pensaba que se la regalaban porque nunca se le vio trabajar, ni se tenían noticias de su familia. Y eso que Tebita estaba todo el día por la calle, menos las tardes, que se las pasaba en el cine.

Un par de compañeros del fútbol, conociendo su afición por esas películas, lo llevaron a ver "Marcelino pan y vino", con la promesa de que allí podría contemplar un montón de chicas semidesnudas. Al cabo de media hora, harto de ver a un niño rodeado de frailes, comenzó a preguntar que cuando salían las tías. Y así continuó cada cinco minutos hasta el "FIN" y los "amigos" se fueron entre risas dejándolo a la puerta del cine fumando un cigarrillo tras otro.

A finales de los años sesenta la juventud española encontró una forma de esquivar el tedio de las tardes de domingo y con la excusa de escuchar las canciones de entonces, se reunía en locales particulares para bailar con la música que salía de un tocadiscos portátil llamado "picú". Eran los guateques, y por las calles se podían ver las pandillas camino de ellos, cargadas con bolsas de comida, bebida y discos de vinilo. Y allí estaba Tebita, de un lado al otro, como un mal jugador de fútbol corriendo tras el balón, sin llegar a tocarlo y sin que nadie le hiciera un pase. Se quedaba fuera de los locales observando entrar y salir a chicas y chicos sin que nadie le invitara nunca a participar. Así era imposible echarse novia, de hecho nunca tuvo ni siquiera algo parecido porque las muchachas le rehuían, quizá porque veían en él algo raro.

A Tebita le parecía extraordinario oír hablar a los hombres de sus relaciones con las mujeres; tanto jóvenes como mayores, todos los que conocía de los bares, todos, hablaban de mujeres y él no podía hacer otra cosa que asentir, reírse o lo que tocara, sin poder nunca aportar alguna experiencia en esas conversaciones, a la espera de que cambiara el tercio y se hablara de fútbol.

Eso sí, se aprendió los chistes para soltarlos de vez en cuando y parecer una persona normal.

(Continuará en la edición de mañana)